本文

お酒との付き合い方を考えよう!

お酒とのつき合い方を考えよう! [PDFファイル/593KB]

みなさんはお酒と上手に付き合えていますか?

適度な飲酒はリラックス効果や、ストレス解消にもつながります。

しかし、過度な飲酒は、がんや脳梗塞などの生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、アルコール依存症や重大な事故を引き起こす可能性があります。

今回は、健康増進の取り組みのうち「ふせぐ」の飲酒との適切な付き合い方について紹介します。

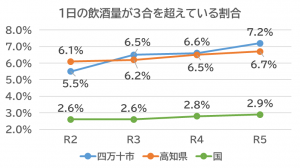

四万十市の飲酒の現状

上のグラフは40歳~74歳の国保加入者を対象とした特定健診(令和2年~令和5年)の結果です。

生活習慣病のリスクを高める飲酒量(1日あたり男性2合以上、女性1合以上)の方は、高知県の平均よりも多くなっています。1日の飲酒量が3合を超えている方の割合も男女ともに増加傾向です。

飲み過ぎの影響は?

(1) 疾病発症などのリスク

一度に多量のアルコールを摂取すると、急性アルコール中毒を引き起こす可能性があります。これは、意識レベルが低下し、 嘔吐、呼吸状態が悪化するなど命に関わる危険な状態です。

また、長期にわたり大量に飲酒を続けることで、アルコール依存症、 生活習慣病、肝疾患、がんなどのリスクが高まります。

(2) 行動面のリスク

過度な飲酒は運動機能や集中力の低下を引き起こし、事故や怪我のリスクを高めます。また、飲酒後に適切ではない行動をとることで、他人とのトラブルや物の紛失なども起こりやすくなります。

(3) 飲酒の影響は個人差があります

アルコールの影響は個人差が大きく、そのときの体調や先天的なものにも左右されるので、他人と自分ではお酒の影響が違うことをしっかり理解しましょう。

年齢の違い

高齢者は、体内の水分量の減少等で酔いやすく、認知症の発生リスクがともないます。また、脳の発達途中である若年層は、健康問題のリスクが高まります。

性別の違い

一般的に女性は男性に比べて、アルコールの分解速度が遅く、女性ホルモンなどの影響で肝臓障害が出やすいと言われています。

体質の違い

体内の分解酵素の働きの強弱などは個人によって大きく異なり、顔が赤くなったり、動機や吐き気を引き起こす場合があります。

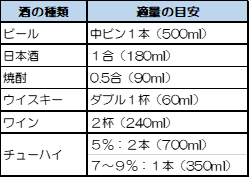

アルコールの適量は?

お酒の適量には個人差がありますが、医学的には純アルコール量で1日20~25グラム程度とされています。単なる飲酒量だけでなく、純アルコール量に着目することが大切です。

アルコールウォッチ

飲んだお酒を選択すると、自動で純アルコール量とお酒が分解される時間を計算してくれます。ぜひ計測してみましょう。

・アルコールウォッチ<外部リンク>

❝よくない飲み方❞ってどんな飲み方?

✖ イッキ飲み

さまざまな身体疾患の発症や、急性アルコール中毒を引き起こす可能性があります。

✖ 不安や不眠を解消するため

飲酒により睡眠は浅くなります。また、不安を強めたり、うつ病を引き起こすこともあります。

✖ 療養中・服薬後

薬の作用が減弱、あるいは強く現れる可能性があります。

✖ 妊娠中・授乳期

アルコールは胎児・乳児の脳や体の発育に影響を与える可能性があります。

✖ 飲酒後の入浴

飲酒後に入浴すると、血圧の変動が大きくなり脳梗塞や不整脈を引き起こしたりします。

✖ 他人への飲酒の強要

お酒のペースは人それぞれです。他人に無理な飲酒を勧めたりしてはいけません。

おすすめのお酒の飲み方

自らの飲酒状況を把握する

自分の体調や状態に応じた飲酒を心がけましょう。

あらかじめ量を決めて飲む

飲む量を定めることで過度な飲酒を防止できます。

飲酒前、飲酒の合間に水や食事をとる

アルコールの吸収を抑え、かつゆっくり飲酒することで、肝臓の負担を軽減します。

強めのお酒は水やソーダで割り、薄めましょう。

おつまみの選び方にも気を付けましょう。アルコールによってビタミンやミネラルが失われやすいので、おひたしや和え物などの野菜、ワカメなどの海藻類、肝臓がアルコールを分解するときに使われるたんぱく質を含む冷奴や枝豆などの豆類を使ったものを選ぶようにしましょう。唐揚げやソーセージ、フライドポテトなどは、高カロリーで脂質や塩分もたっぷり含まれているので食べ過ぎに注意し、刺身やサラダ、酢の物など低エネルギーのものを選ぶようにしましょう。

1週間のうち、飲まない日を設ける

肝機能の回復や胃腸の粘膜修復、アルコール依存症予防のためにも、最低でも週二日は「休肝日」を設けましょう。

「アルコール依存症」ってどんな症状?

アルコール依存症は、飲酒の量をコントロールできなくなり、やめたくてもやめられなくなる病気です。正常な社会生活を送ることができなくなり、本人だけでなく、家族や周囲の人への影響も深刻となります。

アルコール依存症になってしまうと・・・

- 飲みたい気持ちを抑えられない

- 離脱症状(手の震え、不眠、異常な発汗、幻覚など)が出るようになる

- 肝機能障害やうつ病など健康問題が現れる

- 家庭内不和や就労問題などが起きる

お酒の困りごと、相談しましょう

お酒による健康障害や依存症についてなど、飲酒に関する問題で困ったこと、心配なことがあるときは、専門の相談窓口を利用しましょう。

- 四万十市(健康推進課) Tel:0880-34-1115

- 幡多福祉保健所(健康障害課) Tel:0880-34-5124

- 高知県立精神保健福祉センター・高知県依存症相談拠点 Tel:088-821-4966

- 高知県依存症専門医療機関・医療法人精華園 海辺の杜ホスピタル Tel:088-841-2409

お酒に関する情報はこちら

・みんなに知ってほしい飲酒のこと<外部リンク>

・健康に配慮した飲酒に関するガイドライン<外部リンク>

・e-ヘルスネット<外部リンク>

・依存症の理解を深めるための普及啓発事業<外部リンク>