本文

眠りの質を高めよう!

みなさんは、睡眠で身体の疲れは取れていますか?

子どもから高齢者のいずれの年代においても健康増進に不可欠な休養活動です。

いい睡眠には量(時間)と質(休養感)が重要です。

今回は、健康増進の取り組みのうち「睡眠(いやす)」について紹介します。

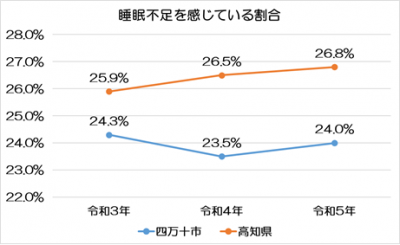

四万十市の睡眠の現状

上のグラフは40歳~74歳の国保加入者を対象とした特定健診(令和3年~令和5年)の結果です。

約24%(4人に1人)の方が睡眠で疲れが取れていないという現状があります。

睡眠不足を感じている人は、高知県と比較すると四万十市は少ないですが、上昇傾向であることが分かります。

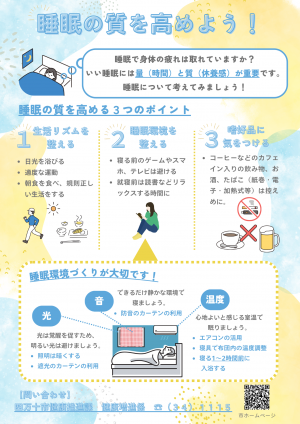

睡眠の質を上げる3つのポイント

睡眠には、脳や身体の休息のほかに、細胞や筋肉の修復、免疫力の回復、記憶を整理したり定着するなどの働きがあります。

睡眠不足が続くと、注意力や記憶力の低下、生活習慣病の危険性が高まります。

(1) 生活リズムを整える

- 日中に日光を浴びる

⇒太陽の光を浴びることで体内時計※がリセットされ、覚醒を促します。

※体内時計とは、夜になると眠気が訪れ、朝になると自然に目覚めるという1日周期のサイクルのこと。

- 日中に適度な運動をする

⇒体を動かして得られる適度な疲労は寝つきをよくして、睡眠休養感を高めます。

- 朝食をしっかり取り、規則正しい生活を心がける

⇒朝食をとると体内時計が整うだけでなく、脳と体にエネルギーがチャージされて日中を活動的に過ごすことができます。

また、夜の寝つきを良くします。

(2) 睡眠環境を整える

- 寝る前は照明を暗くし、温度や音など寝室の環境を整える

⇒遮光や防音のカーテンの利用、フットライトを使用し光が直接目に当たらない工夫をしましょう。

極端な温度変化は、安定した眠りを妨げます。エアコンや寝具で温度調整をしましょう。

- 寝る前のゲームやスマートフォン、テレビの視聴は避ける

⇒スマートフォンの画面の青白い光(ブルーライト)には覚醒作用があります。

特にこどもはその影響を受けやすいと言われているため注意が必要です。

- 就寝前はリラックスする時間に

⇒ベッドに入る1時間前には、家事や仕事から離れてリラックスする時間を作りましょう。

音楽、読書、ストレッチ、アロマなど、自分に合った方法を探してみてください。

(3) 嗜好品との付き合い方に気を付けて

- 夕方以降のカフェイン

⇒コーヒーや紅茶、エナジードリンクに含まれるものです。

覚醒作用があるため、夕方以降は控えましょう。

- お酒

⇒アルコールは眠りを浅くするだけでなく、利尿作用で夜間の頻尿を引き起こします。

眠るためにお酒を飲むことはやめましょう。

- たばこ(紙巻、電子、加熱式)

⇒たばこに含まれるニコチンには覚醒作用があります。受動喫煙であっても同様に睡眠に影響します。

ぜひ禁煙にチャレンジしましょう!

世代別の注意点

年齢によって最適な睡眠時間は変わります。

必要な睡眠時間は個人差は大きいですが、活動量が減るため年齢を重ねるとともに減ってきます。

自分にとっての必要な睡眠時間を把握し、確保することが大切です。

| こども世代 |

小学生:9~12時間 中学生:8~10時間 |

|---|---|

| 働き世代 |

6時間以上十分に確保 |

| シニア世代 |

寝床にいる時間が8時間以上にならないように注意 |

こども世代

こどもの睡眠不足は、肥満や生活習慣病、心の不調のもとになる他、学業や友人関係に悪影響を及ぼすこともあります。

- 朝食

⇒夜更かし・朝寝坊は欠食の原因になります。

朝食抜きは体内時計を後ろ倒しにするため、さらなる夜更かし・朝寝坊をまねきます。

- 運動

⇒スクリーンタイム(スマートフォンやゲームの利用)を2時間以下に。

1日60分以上体を動かしましょう。

働き世代

厚生労働省の調査では、働き世代の約35~50%の人が、睡眠時間が6時間未満と回答しています。

睡眠不足は、倦怠感や集中力の低下を招くだけでなく、肥満・糖尿病・うつ病などの心身の病気のリスクも高めます。

- 運動

⇒ウォーキングなどの有酸素運動や筋トレをできるだけ長く行うことを習慣づけましょう。

- 就寝前

⇒日中のストレスは不眠の原因になりやすいです。

仕事や人間関係で大きなストレスを感じた日は、軽いストレッチや深呼吸などで心身をほぐしましょう。

シニア世代

睡眠時間の長短よりも、寝床に長居することが健康リスクになります。

寝床にいる時間=実際に眠る時間になるよう、日中は活動的に過ごし、朝と夜のメリハリをつけましょう。

- 朝

⇒加齢とともに早寝・早起きの傾向が高まるため、朝早くに目が覚めてしまう場合は、早朝に日光を浴びることを避け、夜は明るめの照明で過ごしてみましょう。

- 運動

⇒ゴルフやゲートボール・地域の活動などで、誰かとコミュニケーションをとりながら、体を動かすことがおすすめです。

睡眠についての情報はこちら

厚生労働省

- スマート・ライフ・プロジェクト<外部リンク>

- 健康づくりのための睡眠ガイド2023<外部リンク>

- e健康健康づくりネット<外部リンク>