本文

四万十市事前復興まちづくり計画

更新日:2025年9月1日更新

印刷ページ表示

1.四万十市事前復興まちづくり計画について

本市では、切迫する南海トラフ地震等の自然災害により特に沿岸地域において津波による甚大な被害が想定されています。

令和6年1月に発生した能登半島地震では、津波被害に加え、軟弱地の液状化や家屋の倒壊が発生したほか、山間部でも土砂災害等の道路の寸断により多くの集落が孤立しました。

このような過去の自然災害では、復興計画の策定や住民との合意形成など、それらの調整等に多大な時間を要したことで復興が遅れ、まちの再建には多くの課題が浮き彫りとなりました。

南海トラフ地震は、被害が広範囲に及ぶことが想定されており、国等からの十分な支援が期待できないなど、過去の大規模災害よりも復興への道のりが険しくなる恐れもあることから、防災・減災対策と並行し、多様な災害リスクを考慮したうえで、被災後の復興まちづくりに向けて事前の準備を進めていくことが重要です。

このことから、東日本大震災をはじめとする自然災害を教訓として、「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン(国)」や「高知県事前復興まちづくり計画策定指針(高知県)」に基づき、被災後の復興を少しでも短縮するため、住民との協働による「四万十市事前復興まちづくり計画」を策定します。

令和6年1月に発生した能登半島地震では、津波被害に加え、軟弱地の液状化や家屋の倒壊が発生したほか、山間部でも土砂災害等の道路の寸断により多くの集落が孤立しました。

このような過去の自然災害では、復興計画の策定や住民との合意形成など、それらの調整等に多大な時間を要したことで復興が遅れ、まちの再建には多くの課題が浮き彫りとなりました。

南海トラフ地震は、被害が広範囲に及ぶことが想定されており、国等からの十分な支援が期待できないなど、過去の大規模災害よりも復興への道のりが険しくなる恐れもあることから、防災・減災対策と並行し、多様な災害リスクを考慮したうえで、被災後の復興まちづくりに向けて事前の準備を進めていくことが重要です。

このことから、東日本大震災をはじめとする自然災害を教訓として、「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン(国)」や「高知県事前復興まちづくり計画策定指針(高知県)」に基づき、被災後の復興を少しでも短縮するため、住民との協働による「四万十市事前復興まちづくり計画」を策定します。

2.策定期間

本計画は令和7年度から令和9年度の3年間で検討し策定していきます。

3.期待される効果

事前復興に取り組むことで、大規模災害が発生したとしても、復興までの期間の短縮や復興の質の向上、人口流出の抑制等につながります。

また、安全・安心な「住まいの場」として、「住み続けたいまち」を実現することで、大規模災害が発生したとしても、地域の活力や魅力等が喪失する事態の抑制に努めます。

(1)地域の活力等の維持・向上

(2)復興の期間短縮

(3)復興の質の向上と適切化

また、安全・安心な「住まいの場」として、「住み続けたいまち」を実現することで、大規模災害が発生したとしても、地域の活力や魅力等が喪失する事態の抑制に努めます。

(1)地域の活力等の維持・向上

(2)復興の期間短縮

(3)復興の質の向上と適切化

4.計画の対象範囲

地震や風水害など様々な災害リスクを考慮し、現況の課題分析や復興方針等は「市全域」を対象とします。

ただし、地域ごとの具体な復興パターンや復興イメージ(図面等)は「津波により甚大な被害が想定される地域」を対象とします。

ただし、地域ごとの具体な復興パターンや復興イメージ(図面等)は「津波により甚大な被害が想定される地域」を対象とします。

5.策定の体制

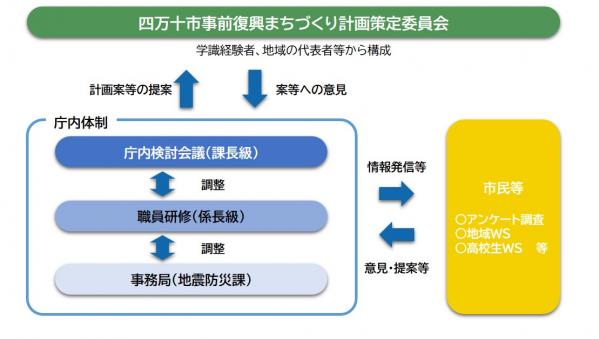

計画策定にあたっては、学識経験者や各種団体、住民代表など様々な分野の関係者が議論を深め、相互に連携し取り組むことが重要です。

そこで本市では、官民で構成する「四万十市事前復興まちづくり計画策定委員会」を設置し、計画に必要な事項について審議を進めていきます。

そこで本市では、官民で構成する「四万十市事前復興まちづくり計画策定委員会」を設置し、計画に必要な事項について審議を進めていきます。